Marina Núñez

La puesta en escena del yo

“Contemplarse para comprenderse”, Ed. Diputación provincial de Pontevedra, colección Arte & Estética, 2004, pp. 225-269.

En los años 60 y 70, en el segundo gran empuje del movimiento feminista, surgen pequeñas reuniones o grupos de mujeres, llamados de auto-ayuda o de autoconciencia, en los que las mujeres se auscultan, se analizan, se hablan, en busca de sus deseos y de sus cuerpos. Ya que las mujeres no han podido comunicar y mucho menos reivindicar nada ante un colectivo o en el ámbito público, se trata de recrear la esfera de la intimidad -las conversaciones de las mujeres sobre sus problemas y pretensiones con sus mejores amigas, con sus hermanas o con sus hijas.

A partir de la puesta en común de lo vivido, el movimiento de las mujeres pretendía formar una conciencia feminista. Dos son los slogans básicos de estos grupos de concienciación: «partir de una misma» y «lo personal es político». El primero reivindica la experiencia cotidiana, a la que se concedía escasa importancia, como fuente de conocimiento; el segundo le da todo su valor al poner de manifiesto las relaciones entre el ámbito de lo privado y de lo público. La vivencia diaria anónima, cuando es nombrada, comparada y analizada, coge el peso de la estadística y se convierte en historia, en una historia común de dolor y encierro. Ver lo individual en perspectiva es ver su dimensión política y generalmente implica replantearse los hábitos ordinarios e incuestionados.

Gran parte del arte feminista ha sido construido, con una cierta rabia y mucho entusiasmo, desde esta nueva conciencia de comunidad que intenta encontrar una identidad propia para, a partir de ella, promover la lucha política contra la discriminación.

Las estrategias empleadas aspiran a proveer modelos positivos de identificación para las mujeres, en una sociedad que desconsidera sus puntos de vista o sus deseos, y que representa sistemáticamente sus conocimientos como neurosis, aberraciones o fantasías. Se trata de investigar los conceptos, explorar las vivencias, y buscar los modos de expresión específicos de las mujeres, incluso en ocasiones glorificar una esencia personal y artística específicamente femenina.

Así, en lo que podríamos considerar el apogeo feminista de la puesta en escena del yo, las artistas mujeres nos invitan a conocerlas. Pretenden encontrar una voz propia y sacar a la luz una experiencia silenciada a la que no se permitía emerger a la conciencia. Precisamente por la carencia de definiciones autónomas y positivas surje la importancia tremenda concedida por las mujeres a la autoexpresión y la autodefinición.

Su estrategia más recurrente es rescatar su imagen del imaginario masculino e intentar reposeerla. No sólo parten de sí mismas, sino que se utilizan como material de trabajo. La profusión de imágenes cuyo punto de partida es el cuerpo de las propias artistas se ha mantenido o incluso incrementado en estos últimos 30 años, contagiando a los artistas hombres, que en muchas ocasiones comparten las preocupaciones sobre problemas de género, y convirtiéndose en el gran tema de una posmodernidad en la que los ismos no se definen por cuestiones técnicas ni formales, sino iconográficas.

Es evidente que la absorción en el yo íntimo nos sitúa ante el género confesional. Y, como suele pasar en toda obra de marcado carácter autobiográfico, nos encontramos con dos cuestiones problemáticas: una es la hipotética sinceridad del discurso, el hecho de que se trata de narrativas de la verdad, de expresiones teóricamente cargadas de autenticidad. La otra es el concepto del yo que manejan.

En cuanto al primer punto, la sinceridad, no cabe duda de que las nuevas imágenes pretenden, tras siglos de definiciones de la feminidad impuestas desde fuera, ser, por fin, verdaderas, la imagen de lo real. Ahora sí que el referente -la verdadera mujer- y la expresión -el arte feminista- coinciden. Ahora son exactas (en la información) y fieles (en el significado). No encontramos niveles meta en la inmensa mayoría de imágenes autobiográficas. No hay guiños que desvelen la artificiosidad del discurso, no hay ninguna vocación de reconocer su cualidad de construcciones convencionalmente codificadas.

Pero independientemente de que comprendamos la lógica que impulsa su vocación realista, esa ansiedad acumulada de definición, el caso es que están trabajando en un campo minado.

Porque el realismo, con su invitación a contemplar la representación como si fuera la realidad misma, nos persuade para que confundamos la realidad de la imagen con la imagen de la realidad, y crea la ilusión de un lenguaje transparente e inocente: imposible separar al referente de su imagen, imposible dudar de la veracidad de un referente que habla por sí solo.

Pero en realidad las representaciones no son transparentes a la realidad, sino que la constituyen. Sólo que la realidad convencional que producen la naturalizan o mitifican (mediante diversas tácticas formales y mediante la insidiosa y constante repetición de los mismos enunciados estereotipados): «(…) el mito consiste en hacer de la cultura naturaleza, o al menos en convertir en ‘natural’ lo social, lo cultural, lo ideológico, lo histórico: lo que no es sino un producto de la división de clases y de sus secuelas morales, culturales, estéticas, se presenta (se enuncia) como algo que ‘cae por su propio peso’; los fundamentos totalmente contingentes del enunciado se convierten, bajo la inversión mitica, en el Sentido Común, el Derecho Común, la Norma, la Opinión Común, en una palabra, la Endoxa» [1].

Los lenguajes realistas potencian un sentido de percepción inmediata, sin códigos, de reconocimiento instantáneo. Los significados parecen estar ya en las imágenes, parece que ni el mundo ni el lector se ven afectados por los procesos de significación, por lo que el espectador no se plantea que de hecho está interviniendo en ellos, y completa así dócilmente los puntos de vista que se le ofrecen.

Los realismos son el lenguaje habitual de una razón dogmática y universalizadora que pretende que no hay un sujeto muy concreto tras las representaciones, sólo un punto de vista ideal sin perspectivas. Esta es la táctica por excelencia de cualquier ideología: naturalizar las convenciones convenciéndonos de su naturaleza objetiva. Y ésta es concretamente la táctica mediante la que se han osificado las definiciones patriarcales de la feminidad, que ha borrado los signos del enunciante, el hombre, para que los discursos y estereotipos sobre las mujeres parezcan neutrales y verdaderos.

Pero es que además de trabajar con las técnicas del enemigo, las artistas de la auténtica feminidad estaban francamente desfasadas. Precisamente la superación de los lenguajes realistas o veraces era uno de los campos de batalla de la posmodernidad, que también comienza a imponer sus teorías en los años 70. Herederos de las experimentaciones modernas con la fragmentariedad, el pluriperspectivismo o la autorreferencialidad, los posmodernos se esfuerzan en dejar bien claras la artificiosidad de las imágenes y sus relaciones con las ideologías y el poder.

Sus obras cuestionan el contenido de verdad de las representaciones, hacen hincapié en la discontinuidad entre significante y significado y desestabilizan así el referente. Y, de paso, al lector, ese sujeto que tan gratificado se sentía con la lectura única, armoniosa y autoritaria, y que tan al margen se creía de lo que estaba observando. A él le van a decir que las formas disponibles de subjetividad son producidas en y por la representación. No somos el punto exterior que origina las representaciones, no somos inmunes a ellas. La representación, nunca neutral, actúa para regular y definir al sujeto al que se dirige, posicionándole por clase, raza, sexo...

Indagando en los sistemas de representación (sus modos de producción, sus estrategias de difusión y los códigos de consumo) desvelan con su escrutinio violencias y mitificaciones. Si los significados no responden a referentes que los justifiquen, y si el sujeto incólume no existe, entonces ya no es posible creer en representaciones ni lecturas realistas u objetivas, sino llenas de elecciones, valores, prejuicios, restricciones. Y por tanto debe estudiarse cómo, dónde y mediante qué procesos textuales y sociales se adquieren los significados. Y a qué precio.

De modo que cuando los posmodernos han llegado a un punto en el que construir un texto, sin hacer al mismo tiempo denuncia del carácter codificado y ficticio del mismo, es una de las peores formas de ingenuidad o, más ácidamente, de impostura e hipocresía, las artistas feministas mantienen sus pretensiones de realismo y veracidad, empeñadas no sólo en decir: «esta mujer» y no: «esta imagen que fabrico de la mujer», sino incluso en afirmar: «ésta es la mujer».

En cuanto al segundo punto, el concepto o mitología del yo que subyace en estos géneros de exhibición de la intimidad, también se puede decir, como mínimo, que estas artistas que se autorretratan trabajan contracorriente.

Hay que tener en cuenta el contexto ideológico general: la crisis de un sujeto que se consideraba dueño de sí mismo y dueño del mundo, y cuya seguridad se ha ido minando sistemáticamente desde varias disciplinas. Desde la filosofía se ataca al yo unitario, universal y trascendente, mostrándo más bien su conciencia como contingente y sus criterios como arbitrarios. Desde el psicoanálisis se nos muestra un yo fragmentado, dependiente del otro y formado según las estructuras sociales. Para la semiótica, el sujeto ya no es punto de referencia anterior y exterior al lenguaje, sino producto de los sistemas de significación.

Por tanto hay que entender la ruina, o al menos el desconcierto, del género autobiográfico, que, si de verdad el sujeto ha muerto o está agonizando, se está quedando sin tema.

Pero además, según Foucault, el modelo confesional -la incitación a la confesión del verdadero ser- es una de las formas en que en nuestra cultura un ser humano es convertido en un sujeto. Existe una constante presión en la cultura occidental que nos obliga a decirnos continuamente todo lo que concierne a nuestro ser interior, verdadero, profundo.

Al individuo se le autentificó ‘mediante el discurso verdadero que era capaz de formular sobre sí mismo o que se le obligaba a formular. La confesión de la verdad se inscribió en el corazón de los procedimientos de individuación por parte del poder (…) se confiesan los crímenes, los pecados, los pensamientos y deseos, el pasado y los sueños, la infancia; se confiesan las enfermedades y las miserias; la gente se esfuerza en decir con la mayor exactitud lo más difícil de decir, y se confiesa en público y en privado, a padres, educadores, médicos, seres amados; y en el placer o la pena, uno se hace a sí mismo confesiones imposibles de hacer a otro, y con ellas escribe libros»[2].

La trampa está en que aunque se supone que la verdad del sujeto es previa y se trata de reflejarla, de hecho se produce esta verdad a través de los procesos de confesión. Los imperativos hacia este tipo de charla se muestran como un intento de investigar al ser, pero en realidad lo que hacen es formar su discurso, darle cuerpo, convencernos de su existencia. Es sólo la repetición de gestos y acciones lo que produce la ficción de un yo que aparentemente los sostiene. Y este efecto se acentúa si a la sedimentación de tics añadimos la autodescripción, que da más consistencia al yo. La autobiografía tradicional cree, y por tanto crea, en un sujeto plenamente constituido que preexiste al lenguaje en el que cuenta su historia.

Así que el impulso a la confesión es una celada astuta. Parece ser un ritual catártico, al servicio de la liberación y la verdad. Pero sólo produce sujeción. Porque oscurece la irreductible pluralidad de hábitos, experiencias y deseos, unifica e impide la diferencia. La confesión intenta determinar qué deberíamos hacer según quiénes somos, en vez de plantear qué podríamos llegar a ser.

Si ya los modernos habían explorado con entusiasmo la fragmentación y la incoherencia del ser, que es representado como un puzzle insoluble, la posmodernidad, inmersa en este cúmulo de teorías anti-sujeto, supone el fin de la autobiografía clásica. A partir de ese momento, la dispersión de la subjetividad impide creer en ese contrato o pacto por el que el artista se comprometía a contarnos con sinceridad su verdadero yo. Ahora se concibe el yo como una presencia heterogénea formada en los discursos, no como una esencia homogénea capaz de formular su propio discurso. Ha quedado claro que es el mismo género autobiográfico el que hace que parezca que hay un núcleo de personalidad que, a pesar de los tremendos cambios en el curso de una vida, permanece inalterable. De la autobiografía como verdad se ha pasado a la autobiografía como ficción.

Así que cuando el postestructuralismo dice que el sujeto no es sino un efecto de la enunciación misma, las mujeres artistas apuestan por el poder de la autoexpresión. Cuando los textos posmodernos dedican su entusiasmo a demostrarnos que el sujeto ilusionado con contar su propia vida no es más que un iluso, el personaje de alguna novela perversa más allá de su alcance, ellas andan embarcadas en definir su íntimo yo. Cuando se afirma que el yo de la autobiografía no es sino un disperso conjunto de atributos y acciones con una pátina forzada de coherencia, ellas intentan unificar experiencias y anhelos para definir la esencia de la feminidad.

En fin, como vemos, desfase total. Otros hablan de ingenuidad, simplismo, esencialismo, romanticismo, o incluso de mala fe.

De hecho, las tesis posmodernas, anti-realistas y anti-autobiográficas, encuentran también su eco en amplios sectores del movimiento feminista, que atacan las búsquedas de la deseada verdadera identidad femenina. Puede que a la mujer le haga falta una representación simbólica autónoma, dicen, pero la «nueva feminidad» repite las viejas letanías -naturaleza, maternidad, cuidado, emoción- en un ejercicio de valoración que a veces parece simple reversión y que por tanto deja las estructuras de fondo intactas. Las imágenes positivas siempre son gratificantes, pero más que subversión son, si acaso, simple reformismo.

Cuando se propone una identidad liberadora o verdadera, piensan, se cae en ingenuas nociones de lugares fuera del discurso, o sujetos al margen del sistema, utopías que supuestamente promueven la salvación de un sujeto inocente pervertido por un mundo injusto. Pero estas nociones son producidas por las ansias identificatorias que propicia el mismo sistema del que se quiere escapar, pues la lógica política del sistema es producir identidades. La identificación de los sujetos es siempre pretendida por el poder, pues es el primer paso para clasificarlos, interpelarlos y estereotiparlos, creando roles para que se ajusten a ellos y así disciplinándolos.

Y en realidad no es necesario un yo detrás de cada atributo, de cada acción. De hecho, la identidad no precede a los atributos y acciones, es su tipificación. No es una realidad insoslayable, es un ideal normativo.

Quizá sea el resto de impulso humanista lo que nos hace desear una categoría «mujer» verdadera. Y lo más subversivo sea no caer en la trampa -masculina- de las identificaciones; ser, en cambio, continua resistencia, continua negación, continua indefinición. Para algunos feminismos, en este momento el estadio necesario sigue siendo el de la deconstrucción. La sociedad sigue interpelándonos como sujetos de identidades definidas para precisamente sujetarnos, y la verdadera revolución es negarse a ello.

Sin embargo, recapitulemos. Burlarse de los intentos de toda una generación de mujeres, por muy posmoderno que sea, no resulta muy solidario. Porque fueron el dolor personal, la confusión individual y la ausencia de sentido cotidiano lo que las empujó a comunicar sus vivencias. Porque la primera generación de artistas tuvo éxito, de hecho, en exponer la discriminación en el mundo del arte, favorecer la unión entre mujeres y rehacer la maltrecha personalidad femenina. Y porque, para amplios sectores de un pensamiento tan sofisticado intelectualmente como cualquier postestructuralismo, el feminismo como práctica política necesita efectivamente la unidad de una identidad positiva para sujetos de deseos similares, con finalidades compartidas, una feminidad elegida y diferente, que favorezca en la práctica la aparición de alternativas claras y orientadoras.

Las feministas que defienden la necesidad de construir una nueva identidad femenina entienden que una práctica verdaderamente crítica debe arriesgarse a proponer, y no sólo dispersar, estructuras de subjetividad. Para ellas, el discurso deconstructivo no acepta las necesidades de la vida real de las mujeres. Porque regocijarse en la muerte del sujeto supone aceptar la inacción política, la insolidaridad social, un presente inmovilizado en la pérdida del ser.

La idea de fondo es que la unidad de un nombre autovalorativo da fuerza y la dispersión implica debilidad. Un sujeto desorientado, fragmentado, con dificultades para mantener su sentido de la individualidad, no actúa, tiende a la indiferencia ante la imposibilidad de entender(se) y controlar(se). Un sujeto que no se siente centro de la historia no es sólo un sujeto incapaz de prepotencia (masculina), sino también alguien que no encuentra ideales o el empuje para defenderlos. Alguien que no sea capaz de identificarse no puede sentirse parte de colectividades e involucrarse en una praxis política.

Las mujeres aún intentan construirse una posición como sujetos. Y resulta cuanto menos poco apropiado que se dediquen tan sólo a desestabilizar su escasa capacidad de enunciar y enunciarse. Justo en el momento en que la mujer empezaba a reivindicar su identidad y manifestar su presencia, resulta que ambas no son sino resquicios de humanismo, y lo apropiado es que las identidades se disuelvan como las ficciones violentadoras que son. Cuando el feminismo consigue que las mujeres sean consideradas individuos de primera calidad, la individualidad toda queda en entredicho y está mal vista. Cuando se comienza a rescatar autoras olvidadas y surgen voces femeninas, ya no importa quién habla. Cuando la mujer reivindica su feminidad, hay que desenfatizar el género y trascenderlo, pues es parte de una dicotomía falocéntrica a superar.

Ellas sostienen que no es posible olvidar el género cuando se mantiene la discriminación de todo un género. El género no es un atributo, biológico o social, de una sustancia pre-genérica, al que se pueda renunciar a voluntad. Actualmente, es parte de los dispositivos de formación de identidades, y el discurso de su desaparición, idealista y opresivo, construirá un vago ser post-género que de nuevo será masculino.

Obviamente, ambos argumentos, a favor y en contra de una identidad femenina, tienen sus razones, y son buenas. Así que nos quedaremos con todas ellas. A medio camino entre el anhelo cotidiano de autoexpresión y la necesidad política de identidad, por una parte, y las posturas anti-realistas y anti-identificatorias, por otra, podemos proponer una postura mixta: avanzar hacia la coexistencia, en cada sujeto, de una multiplicidad de identidades, abogar por lo que podríamos llamar una identidad múltiple.

Esta postura no abogaría por la supresión de todo sujeto, lo cual sólo podría mantenerse a nivel teórico, sino más bien por el final de ontologías fuertes que puedan volver a ser normativas y por tanto represoras. Se trataría de comprender que el proceso de rigidización y naturalización de cualquier identidad es inevitable, y por tanto de no dar nunca el asunto por concluido. De proponer esas imprescindibles imágenes positivas, pero a la vez potenciar continuas resistencias locales a toda nueva definición que se establezca como dominante. De mantener una imparable actividad autoformadora, sin mitificar nunca un punto del proceso (una eventual identidad «mujer»), pero sin convertir a la «mujer» en una etérea ficción que condene al silencio a las mujeres. El movimiento sería doble y continuo: crear imágenes positivas consensuadas y perecederas y deconstruir siempre las viejas identidades allí donde se hayan osificado y mitificado.

No existen sólo dos posibilidades excluyentes: o una identidad estable para las mujeres o un sujeto descentrado incapaz de asumir ningún nombre. No hay necesidad de negar toda identificación para ser teóricamente correctos, ni tampoco de atrincherarse en nuevas identidades y cerrarlas. Puede ser justo, según ámbitos y momentos y según la relación de poderes en juego, supercaracterizarse como género para después desenfatizar la diferencia (por ejemplo, pedir tratamientos especiales para las mujeres en algunos supuestos a la vez que total igualdad ante la ley en otros).

Hay que analizar, a la manera foucaultiana, los efectos de poder en cada caso. Si la identidad femenina es una herramienta útil, y estratégicamente es el momento de sexualizar el discurso y activar la diferencia femenina como modelo subversivo, el compromiso no tiene por qué ser eterno y acabar convertido en trampa.

Se podría resumir distinguiendo dos nociones de identidad: una identidad política para la lucha feminista (qué somos ahora las mujeres) no debe confundirse con una identidad femenina trascendente (qué son y serán las mujeres, o incluso qué deberían ser las mujeres).

Una identidad múltiple sería la del sujeto dispuesto a reconocer la temporalidad de sus sujeciones, a aceptar identificaciones parciales que pueden solaparse y llegar incluso a ser contradictorias entre sí, a olvidar la búsqueda de fundamentos últimos y evidencias permanentes y aceptar las interpretaciones variables, inconclusas y coyunturales. Una identidad constantemente recuestionada, que nunca se adquiera por completo y desde luego nunca pretenda imponerse como verdad, puede ser parte de una estrategia de acción que subvierta fundamentalismos y esencialismos propios del sujeto masculino, y a la vez se mueva con soltura en el terreno de la praxis política o de la vida cotidiana.

En este terreno flexible se inscriben algunas artistas que se implican en el espinoso tema del yo y salen victoriosas de su complicada tesitura. Utilizan, aparentemente al menos, el mismo género confesional, con sus representaciones del propio cuerpo, con sus pretensiones de veracidad y su creencia en el yo íntimo. Pero le dan varias vueltas de tuerca.

Bajo su apariencia realista se acaban descubriendo, donde sólo parece haber significados obvios, sistemas de producción y seducción. Bajo su apariencia autobiográfica, no subyacen los viejos mitos individualistas. Proponen un yo cuya elasticidad admita todas las transformaciones. Lo que subvierte el modelo autobiográfico es dejarse de autoexámenes en busca de la personalidad esencial, verdadera y esquiva, y tratar de inventarse a uno mismo. Liberar a las mujeres de la carga de descubrir la verdad de su yo profundo es lanzarlas a la tarea de producirse a sí mismas.

La táctica que eligen es la mascarada. El psicoanálisis -primero Joan Riviere[3] y luego Lacan[4]- ya nos había enseñado que la feminidad no es sino una actuación. La mujer representa la feminidad para jugar algún papel -aún el de objeto de deseo- en un sistema de significación fálico. Pero bajo las máscaras, no subyace una feminidad genuina. La feminidad no está circunstancialmente deformada como mascarada, sino fundamentalmente constituida como mascarada: ambas son la misma cosa.

Y esa certeza es el camino para destruir el mecanismo discursivo que naturaliza una feminidad alienante. Las premisas serían la indistinción entre ser y apariencia, frente a la compulsión a encontrar esencias únicas y verdaderas, y la elección deliberada de múltiples atuendos, roles o identidades frente a un horizonte que establece un ideal de persistencia del yo.

Si se radicaliza, la mascarada desestabiliza el género, pues una hiperbolización de las características de la feminidad nos la muestra en toda su artificialidad. Precisamente al exhibir la feminidad, al ostentarla, al producirla como si dijéramos en exceso, la mascarada la mantiene a distancia: la muestra como algo susceptible de ser representado o rechazado, la desvela como construcción, niega que responda a algo natural o incluso real. Y es que toda teatralización manifiesta pone al público alerta, pues se le fuerza a reconocer los procesos de producción, las convenciones, las codificaciones.

La mascarada que, según el psicoanálisis, define a la mujer en un sistema de significación fálico, puede ser alienadora, una impostura obligada e incómoda. Pero elegida como montaje propio y explicitada, puede convertirse en un desafío subversivo. Porque la mascarada puede demostrar que lo que se entiende como causa del comportamiento de género (la naturaleza femenina), no es sino un efecto derivado de la repetición habitual de ese comportamiento de género. Que no existe una feminidad ontológica previa a su establecimiento mediante la reiteración de sus supuestas características. Así lo dice Judith Butler: «No hay una identidad de género detrás de las expresiones del género; esa identidad es performativamente constituida por las mismas ‘expresiones’ que se dice son sus resultados.»[5] Es decir, los atributos de la feminidad no la expresan, la constituyen.

Así, al poner en cuestión la idea de una identidad esencial e inmóvil tras la máscara, este juego de disfraces puede convertirse en modelo de un nuevo panorama que abra al menos la posibilidad de elegir los estereotipos de subjetividad preferidos, que apueste por la riqueza de las identificaciones múltiples, la adquisición de yoes eventuales.

Veamos algunos ejemplos, centrándonos en las pioneras que comenzaron su obra en los 70:

Cindy Sherman, quizá la más conocida de las artistas de la mascarada, se fotografía a sí misma disfrazada, representando diferentes personajes femeninos que sugieren inmediatamente estereotipos o roles culturales de la feminidad -los primeros, a los que aquí aludiremos, extraidos de películas de los años 50 en Hollywood (figs. 1, 2 y 3, 1979).

Sus fotos tratan de la mímesis, porque mimetizando imágenes de la feminidad nos enseña cómo funciona en relación a la constitución del ser: los estereotipos se nos ofrecen para promover la imitación, la identificación, pretendiendo además ser naturales y esenciales. Ella niega naturalezas y esencias y revela el artificio.

Si nos fijamos sólo en la rubia erótica, insegura y vulnerable que puebla sus primeras obras, la estructura tradicional de la visión nos llevaría a asumir un autor masculino tras la cámara. Pero el conocimiento de que autora y modelo son la misma persona evidencia la artificialidad de la débil mujer expuesta a todo tipo de peligros y miradas. Sherman toma el control de la dinámica que produce la feminidad, y desvía así la mirada de su cuerpo a la producción misma. De este modo fuerza al espectador a reconocer su complicidad en la naturalización de lo que no es sino una imagen, una composición, un estilo decididos por ella.

Pero Sherman no pretende sólo desmitificar los roles comunes ofertados por los media, sino la feminidad misma como algo que subyace o se oculta tras las imágenes, aún si éstas fueran más adecuadas. Para lograrlo, transita por múltiples estereotipos. El ama de casa de clase baja que ha recibido la visita de un hombre, la joven recelosa a la que acechan y probablemente ataquen, la chica provinciana aturdida en la gran ciudad.

Si de una en una las fotografías invitan a deducir la narrativa que nos explique la identidad sugerida, la película que nos dará la clave del papel de la protagonista, juntas producen una vaga ansiedad fruto de la convicción de que no hay nada tras la superficie de las fotos, ninguna mujer verdadera, tan sólo reproducciones de modelos convencionales. El placer del reconocimiento se convierte en recelo ante la trampa. Al fin, tenemos que admitir que es el deseo de fijar y estabilizar el que nos lleva a convertir las mascaradas en esencias, las personificaciones en personalidades.

Hay que reconocer que a veces la compulsión identificatoria no ceja: ya que las mujeres representadas no son verdaderas, abundan los intentos de los críticos de su obra por encontrar y definir a la verdadera Cindy Sherman, a la que se supone íntegra y disimulada tras la mascarada. Es el temor de un sistema de significación unitario e inmovilista ante la multiplicidad de las apariencias. Pero Sherman les responde: «Si tuviera que sacarme una foto para mostrarme a mí misma, aún pensaría sobre cómo quiero mostrarme a mí misma -y sería como otro rol»[6]. Al fin, no hay nada sino representaciones.

Eleanor Antin centra asimismo su preocupación en la naturaleza transformativa del yo, pero con un impulso algo menos paródico y un mensaje algo más terapéutico -la esperanzada creencia en que se pueden optimizar las posibilidades del ser. Antin lucha contra los procesos cerrados de identificación, que percibe como una trampa de un sistema que depende del individuo inmovilizado para su supervivencia. Cree en la capacidad de la mente de reformar la vida derribando las barreras impuestas, ampliando los horizontes convencionales que ella percibe como limitaciones tiránicas sobre su libertad de elección. Y su estrategia es cumplir sus fantasías, encarnar sus sueños.

Así aprovecha a su modo el impulso autobiográfico, convirtiéndose en los seres que le gustaría ser. Pero cree que la autobiografía es literatura, una ficción basada en la selección arbitraria de hechos y de narrativas que los unan. Sin preocuparse por tanto por traicionar una objetividad o autenticidad ausentes en el género, puede reelaborar su pasado en busca de los caminos desechados, para abrir así posibles futuros. Por ello se documenta como el personaje que decide ser, compone su imagen con la verosimilitud de una historiadora mediante fotos, diarios, dibujos.

A lo largo de una estructura narrativa de episodios de duración indeterminada que se extienden durante años, su rey, su bailarina y su enfermera van consolidándose para disolverse enseguida, cambiando de escenario, de época, incluso de carácter. Antin no sólo vaga de una identidad a otra, sino dentro de cada una.

Como rey personifica a Charles I de Inglaterra, escribiendo sus meditaciones o hablando con sus improbables súbditos en California (fig. 4, 1979). Como en todos sus personajes, en el rey se mezclan la ambición y la grandeza -a fin de cuentas, son sus fantasías- con la inadaptación y la anormalidad. No estamos ante una novela rosa que suple el mundo real, sino ante el esfuerzo de la voluntad por hacer efectivas las pretensiones en la propia vida. No hay idealismo sin dificultad, y el deseo todopoderoso se ve compensado por la evaluación desmitificadora de cualquier elección en la praxis cotidiana. Por eso su rey, inverosímil ya físicamente, parece desplazado, un lunático con ideas equivocadas haciendo el ridículo con su romanticismo ante un público equivocado.

Por eso quizá su bailarina, Eleanora Antinova, que trabajó con Diaghilev en los Ballet Russes hacia los años 20, es improbablemente negra en un ballet tan clásico, tan blanco (fig. 5, 1973). Como Antinova vivió durante tres semanas en Nueva York en 1980, disfrazada en todo momento, tanto en su actividad específicamente artística -exponiendo dibujos, fotos, y textos de sus memorias y realizando algunas performances- como en su vida cotidiana. En su diario transcribe su ansiedad ante la gente que intuye la impostura -ya que, para completarse, su transformación requiere la sanción de la mirada del otro-, y también su ansiedad ante una metamorfosis en la que siente que pierde el control de su segura identidad anterior.

En sus primeros papeles como enfermera contemporánea, Antin se encuentra atrapada en un rol estrecho y servil que defrauda sus ideales. Por ello la abandona y se reencarna en la primera enfermera profesional como Eleanor Nightingale, en busca del espacio de servicio y abnegación capaz de atraer a una mujer poderosa e inteligente (fig. 6, 1977). Las fotografías de su dedicación en la guerra de Crimea parafrasean cuidadosamente el estilo del periodo para que la persuasiva autenticidad de los documentos evidencie la sutil frontera entre historia y ficción, entre realidad y rol.

Adrian Piper aborda en su mascarada la relación con el otro, en un intento de lucha contra las categorizaciones que imponemos sobre los demás basadas en el miedo o la ignorancia. Intenta forzar su subjetividad para incorporar a su yo precisamente esa otredad que rechazamos.

Como en sus acciones de guerrilla urbana, las catalysis, en las que se presentaba con drásticos disfraces y comportamientos anómalos -vestida con ropas recién pintadas, con una toalla saliendo de su boca, buscando cambio en un monedero repleto de ketchup…- en lugares públicos como el metro, las calles o los grandes almacenes (fig. 7, 1971). Piper intentaba convertirse en un agente catalítico capaz de inducir cambios en los involuntarios espectadores, enfrentados a personajes que son paradigma de la diferencia.

Se trata de confrontar a la gente con un otro que no se ajusta a sus expectativas, no se deja categorizar y se percibe como una amenaza a la norma. De esta forma fuerza conflictos internos, la vaga conciencia de que los estereotipos que manejamos son inadecuados o demasiado simples y, quizá, idealmente, la superación de los insuficientes esquemas conceptuales aprendidos, que se revelan como simples e insidiosos prejuicios.

Como mujer negra con apariencia de blanca, Piper ha dedicado especial atención al otro negro. Ante comentarios racistas realizados en su presencia, entregaba una tarjeta de visita que alertaba sobre su identidad racial. Este inesperado desenmascaramiento ponía una vez más de manifiesto los prejuicios y una percepción demasiado automática mediada por estereotipos ideológicos.

Porque el racista quiere olvidar, gracias a algunos lugares comunes (como que el negro tiene los labios gruesos y el pelo rizado y baila bien) que la mezcla impura puede alcanzarle. Pero ella les recuerda que la segregación es impotente, porque ella misma, con su aspecto de blanca, representa la posibilidad de que todo el mundo esté teñido por ancestros negros. En algunas obras reflexiona sobre la cantidad de americanos de apariencia blanca que conocen su ascendencia negra y quieren superar la hostilidad y la humillación cambiando su pasado y por tanto su futuro de color.

Pero para Piper mentir y renunciar a esa herencia despreciada no es la solución. Por eso se disfraza de negra -o, dicho de otro modo, se quita el disfraz de blanca- en su «Autorretrato exagerando mis rasgos negros» (fig. 8, 1980). De este modo desafía a los racistas y tranquiliza irónicamente a las personas que intentaban continuamente ajustarla a los esquemas preconcebidos, encontrando en ella algún rastro que la definiese como negra.

Otro desafío es su alter ego más persistente, el Ser Mítico (fig. 9, 1975). Con su pelo a lo afro, gafas y bigote, es un joven y furioso hombre negro que asume con orgullo la más típica parafernalia del negro malo, incómodo, feo, escandaloso, alienado y hostil y así provoca reacciones de temor y rechazo. Es el otro no integrado por excelencia, que nos arroja su resentimiento diciendo: «represento todo lo que más odias y temes».

El Ser Mítico es el anverso de Piper, el otro diferente a ella que se inflitra en su psique y la complementa, permitiéndole expresar sentimientos de alienación, o manifestar abiertamente actitudes y deseos reprimidos. Es una estrategia terapéutica que le sirve para revisar su propia historia, superar barreras y limitaciones y arrojar nueva luz sobre las significaciones de los hechos.

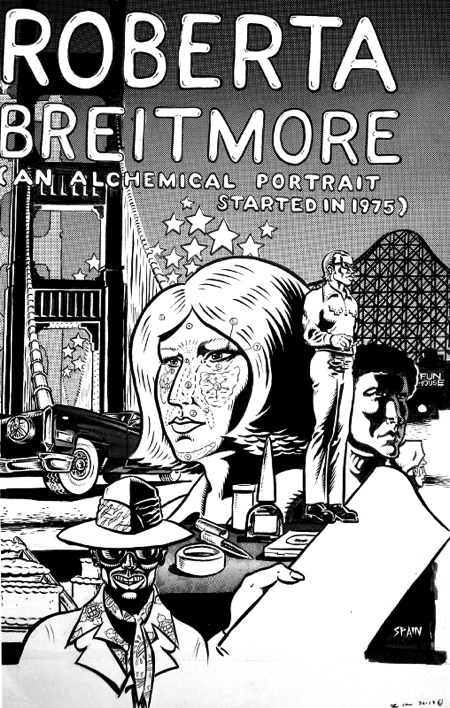

Lynn Hershman ha trabajado durante años con un alter ego llamado Roberta Breitmore. Para concretar su imagen, Hershman tomó fotografías de personas a su alrededor a las que pensaba que Roberta podía parecerse, hasta completar un pastiche con cada uno de los rasgos físicos, hábitos y maneras. Con la ayuda del maquillaje y una peluca se convirtió en Roberta (fig. 10, 1973).

Como Antin, Hershman decide un pasado para su personaje, en este caso una historia de depresiones y soledad con divorcio incluido. En 1975 la activa, y comienza a vivir realmente episodios como Roberta en un performance que se diluye en la vida real, ante un público inconsciente que rara vez percibe la impostura.

Cuando ocasionalmente Hershman expone la documentación acumulada -fotos y videos, cheques y carnets, diarios y objetos personales-, Roberta atraviesa la sutil frontera entre arte y vida, verdad y fraude, original y simulacro. Un comic sobre sus aventuras, realizado por Spain Rodríguez, supone una nueva vuelta de tuerca: Roberta, que empezó como ficción y cuyas reales peripecias la convirtieron en una identidad viva y fichada por el sistema, retoma el estatus de personaje de cuento (fig. 11, 1975).

Roberta es un personaje marginal, penoso, neurótico, que intenta superarse pero al que todo le sale mal. Sus andanzas, que suelen ser traumáticas, incluyen problemas de dinero, con trabajos ocasionales que apenas interrumpen un desempleo crónico, y peticiones de créditos bancarios. Pero sobre todo problemas de relación, buscando compañero para compartir casa o concertando una cita a ciegas en la que su acompañante llega con otros cinco hombres y le pide que se una a una red de prostitución. Su creciente depresión, aumento de peso y sueño anormal le llevan al psicoanalista y a unirse a distintos grupos de terapia.

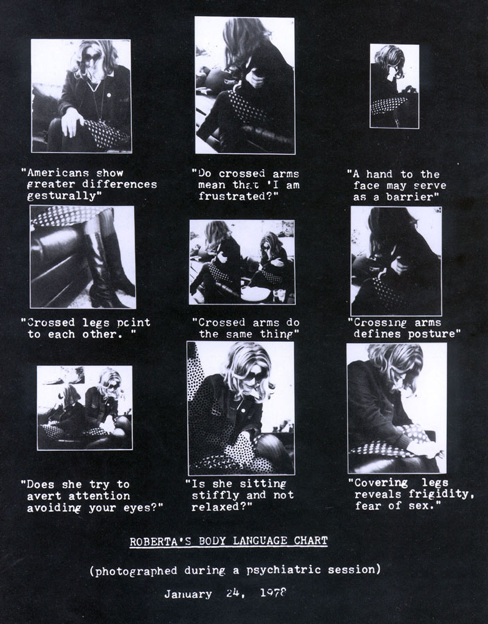

Una serie de fotografías realizadas durante una sesión psiquiátrica nos revelan un personaje ansioso por agradar, inseguro, nervioso, torpe y vulgar (fig. 12, 1978). Su cuerpo se convierte en una superficie legible que expresa espontáneamente toda la frustración que su maltratado ego apenas puede conscientemente balbucear. Los gestos, a la manera de estigmas, parecen somatizar la extrema depresión que los causa: cruzar los brazos puede indicar frustración, ponerse la mano en la cara puede ser un mecanismo de defensa, cruzar las piernas puede revelar frigidez.

Roberta Breitmore, a la que Hershman describe como un retrato de alienación y soledad, no es una heroína ni una fantasía idealizada (Antin), pero tampoco el paradigma de la otredad (Piper), sino un personaje más creible, con una vida triste y mediocre pero convencional, con una desolación más verosímil. Roberta refleja las preocupaciones sociales de sus contemporáneas, y llega a ser un arquetipo del drama de la vida real.

Si el cuerpo de Roberta durante la sesión psiquiátrica estaba formado desde dentro, cargado de síntomas de deterioro psíquico reflejo de su alma, el cuerpo descrito por Nancy Kitchel es en cambio un cuerpo formado desde fuera, disciplinado por leyes y relaciones sociales, moldeado incluso en su apariencia por deseos ajenos. Para ella, el alma no determina los gestos, más bien la disciplina de los gestos configura un determinado tipo de alma o personalidad, adecuándola al sistema de normas en el que debe inscribirse.

Los gestos constituyen sus disfraces, las máscaras que reflejan su maleabilidad y mediante las que prueba su flexibilidad para escapar de la trampa de una personalidad inamovible.

Los gestos son experiencias sociales, y como tales se aprenden, se contagian, se heredan. En una de sus obras, Kitchel fuerza y exagera sus gestos hasta que llegan a ser idénticos a los de su abuela, de forma que ambas personalidades se fundan (fig. 13, 1973). Por un lado, recrear los atributos físicos de la persona querida puede ayudarle a entenderla -si sus gestos son los suyos, sus pensamientos serán los suyos. Por otro, esta obra es una definición de la identidad como producto de la sociedad -si sus gestos son de otros, sus pensamientos serán de otros. La personalidad supuestamente original y única no es sino un pastiche de diversas herencias.

En «Exorcismo» pasa de la íntima introspección al colmo de lo extrovertido, y recoge influencias -concretadas en los gestos, que ella imita- de todo tipo de personas que percibe como ajenas y diferentes a ella. Así asume distintos puntos de vista, y reconcilia en sí misma maneras de ser aparentemente antagónicas (fig. 14, 1975). Es un ejercicio de descolonización de los hábitos automáticos y los estereotipos aprendidos, de ampliación de sus fronteras físicas y mentales para incorporar y asimilar a otros.

Jo Spence y Rosy Martin revisan la fotografía popular de aficionados, uno de esos géneros que crean el efecto de que el lenguaje, transparente e inocente, tan sólo nos refleja la verdad del referente. Son tan torpes que el estilo parece desaparecer, tan casuales que niegan toda deliberación, tan pintorescas que reproducen tópicos y obviedades, tan sinceros sus autores -el padre de familia, la amiga del colegio -que reflejan la realidad sin tergiversarla.

Pero independientemente de la buena intención de los aficionados, ellas ven el género infectado de convenciones impuestas por la ideología dominante. A pesar de su apariencia inocente e inocua, la fotografía popular juega un gran papel en reproducir las relaciones burguesas a través de la familia. Para desvelar connivencias ocultas, ellas reproducen estilos y técnicas, pero pervierten los resultados con detalles que rompen la idealización, desvelando la mala fe agazapada tras la típica instantánea.

En «Foto-terapia: transformando el retrato», parten de una fotografía de su album familiar para producir una serie de imágenes sobre ellas mismas que remueven y revisan las memorias de la infancia. Esta clase de retratos fotográficos, opinan, se mueve dentro de una tipología de corto alcance. El margen de posiciones del sujeto que ordinariamente representan es escaso -la estudiante modelo, la niña guapa, la adolescente enamorada – y fijan al sujeto a estereotipos que usualmente son los que agradan a las diversas figuras de autoridad -padres, profesores, amigos. Por ello, sobre cada imagen tipificada del ser, ellas acumulan un amplio espectro de seres posibles que el estereotipo oculta. Así lo cuestionan, y amplían el margen de personalidades disponibles para ser vividas en su vida cotidiana.

La imagen elegida por Spence, una foto de escuela, representa a la típica niña adorable que necesita que la mimen y protejan (fig. 15, 1985). Esa niña creada por la familia, el estado o los media es desafiada cuando Spence mina sus aspectos idealizados. En una terapia de localización de los traumas inconscientes típica del psicoanálisis, representa a la niña fea y resentida que necesitaba expresar sentimientos de miedo, desesperación o furia y que nunca fue fotografiada.

Por su parte, Martin parte de una instantánea de vacaciones en la que posa de niña guapa y soñadora, a lo Shirley Temple (fig. 16, 1985). En su caso se trata de recuperar el placer de jugar con los signos que construían su apariencia, con indumentarias variadas y teatrales, placer que los tabúes feministas habían cortado en seco. Martin representa una serie de transformaciones posibles, que lleva a cabo mediante la postura y la gesticulación: «La niña en mí. Yo como niña. La niña que otros encuentran inaceptable. La niña que nadie más debería ver. La niña que nadie elige fotografiar.»

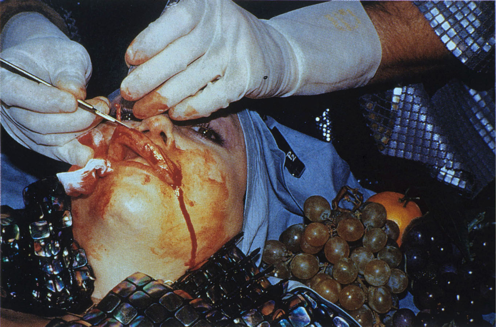

Por último, la francesa Orlan realiza la más excesiva de las mascaradas. Su obra deja dramáticamente atrás maquillaje, prótesis o disfraces. Decidida a trabajar con carne y sangre a pesar de cualquier dolor, se somete en el quirófano a operaciones de cirugía estética para esculpir su cara en relación a los cánones de belleza del arte clásico y convertir en realidad la máxima de Zeusis: la mujer más bella será aquella compuesta por las partes más bellas de las mujeres más bellas. De este modo, los sueños masculinos se encarnarán en su cuerpo. Orlan se apropia de la frente de la Mona Lisa, los labios de la Europa de Gustave Moreau, el mentón de la Venus de Boticelli o los ojos de una Diana de la Escuela de Foantainebleau. De forma tan simple como desmesurada, asume tanta carga cultural, imita tanta belleza y desafía tantas convenciones, que perturba a todo el mundo: no sabemos si tenemos delante al monstruo más guapo o al doctor Frankenstein.

Durante las nueve operaciones a que se ha sometido hasta el momento, el quirófano se ha convertido en un teatro entre kitsch y macabro, la cirugía en un espectáculo de diseños de alta costura, música en directo y retransmisión vía satélite a distintas partes del mundo, con Orlan como directora de escena. La anestesia epidural, que aumenta considerablemente los riesgos de la operación, le permite hablar con doctores, cámaras o invitados (fig. 17, 1990).

Lo que parece indudable es que Orlan no se adecúa a los estereotipos femeninos construidos por los hombres por un deseo de agradarles o ser la más bella. Al contrario, devuelve la locura de una demanda de perfección física imposible de lograr. La insólita forma de moldear lo natural/femenino según lo cultural/masculino es tan rotunda que la obediencia se convierte en burla macabra, el canon en subversión y el ideal en película de terror. Tras la apropiación de otros cuerpos se intuye el deseo de reapropiarse al fin de su propio cuerpo y su propio ser, de moldearse a su antojo sin necesidad de reflejar ni complacer a otros.

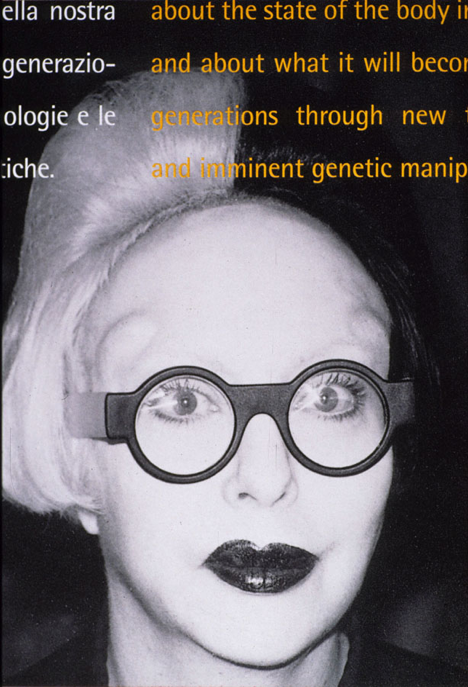

Quizá por eso, en su novena operación, Orlan, en una nueva vuelta de tuerca, abandona las leyes del mercado estético y prueba con lo más raro, lo más feo y monstruoso. Opta por ponerse unas prótesis diseñadas para acentuar y elevar los pómulos, pero encima del arco de las cejas, casi en las sienes, a modo de pequeños cuernos demoníacos que la sitúan en el terreno de lo radicalmente otro (fig. 18, 1998). Para el futuro planea una nariz tan larga como sea posible.

Cuando su autorretrato esté acabado, Orlan cambiará de nombre, e intentará obtener de un juez los papeles para su nueva identidad. Así desafiará la noción recibida de que ésta sea algo más que un nombre, o una cara, desbaratando la ilusión de un yo sustancial tras los cambiantes atributos.

Si creemos que las obras que cambian lo simbólico revolucionan a la larga lo real entenderemos la importancia que la obra de estas artistas puede tener como modelo de transformación política en la praxis cotidiana. De hecho, hay ejemplos extraartísticos, como la réplica de construcciones heterosexuales en marcos gay o lesbianos, o los travestismos, o incluso el más edulcorado mundo de la moda que, con su cuestionamiento de lo natural y su apuesta por la repetición paródica y el artificio, desnaturalizan y desinmovilizan las identidades de género, haciéndolas y deshaciéndolas en contra de cualquier pretensión de feminidad o masculinidad genuinas.

fig.1

fig.2

fig.3

fig.4

fig.5

fig.6

fig.7

fig.8

fig.9

fig.10

fig.11

fig.12

fig.13

fig.14

fig.15

fig.16

fig.17

fig.18

[1] Roland Barthes, "El Susurro del Lenguaje. Más Allá de la Palabra y la Escritura", Paidós Comunicación, Barcelona 1987 (Editions du Seuil 1984), p. 83.

[2] Michel Foucault, "La Historia de la Sexualidad, Vol. 1: La Voluntad de Saber", Siglo XXI Editores, Madrid 1987 (Gallimard 1984), pp. 74, 75.

[3] Joan Riviere, "Womanliness as Masquerade", en Burgin, Donald and Kaplan (eds.):

"Formations of Fantasy", Methuen, New York 1986 (I.J.P.A. 1229), p. 38.

[4] Jacques Lacan, "The Meaning of the Phallus", en Juliet Mitchell y Jacqueline Rose, eds.: "Feminine Sexuality. Jacques Lacan and the école freudienne", Norton, New York, 1982, p. 84.

[5] Judith Butler, p. 25.

[6] Q&A